2022年4月に設立された大阪大学先導的学際研究機構(OTRI)のスピン学際研究部門のWEBページが公開されました。我々も量子材料分野の一員として参加しています。

投稿者: nanoscale_admin

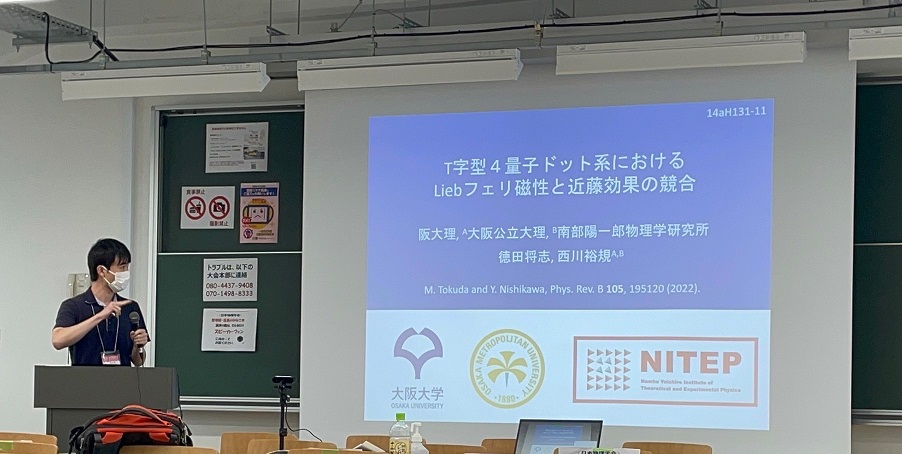

日本物理学会2022年秋季大会に参加しました

3年ぶりに現地開催となった日本物理学会2022年秋季大会(@東工大)に参加しました。口頭発表、ポスター発表だけでなく、現地で様々な研究者とお会いでき、有意義な議論もできました。

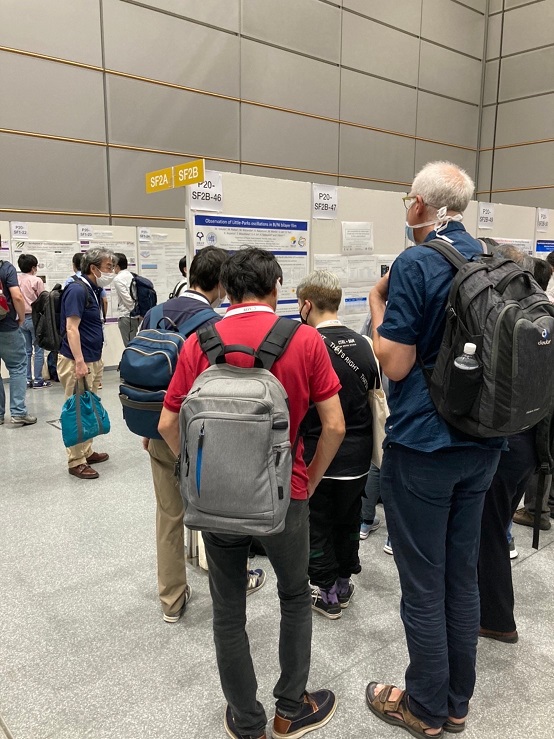

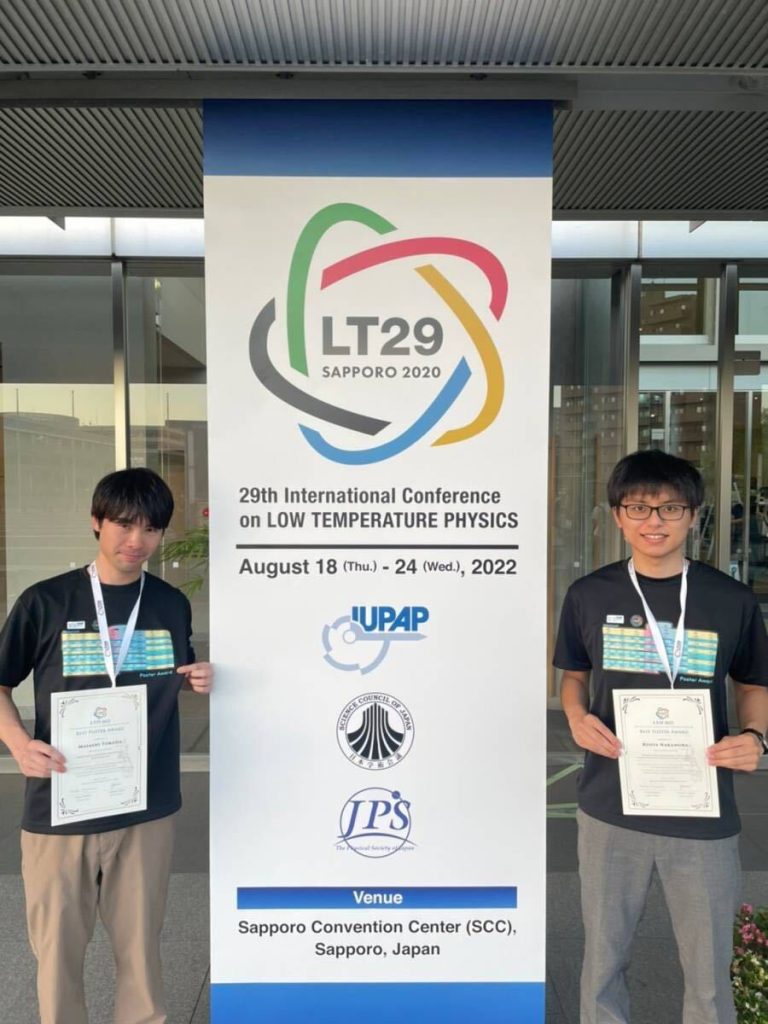

LT29に参加しました

Wangさん、Sharmaさん来研

8月18日~24日に札幌で開催される「低温物理の国際会議(LT29)」に参加するため、Junliang Wangさん(フランス・ネール研究所・博士課程3年)とChithra Sharmaさん(ドイツ・ハンブルグ大・ポスドク)が来日し、国際会議の前後で、大阪に来られ、研究室でセミナーをして頂きました。

7月のお誕生日会

7月の誕生日会を開きました。7月生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます!!

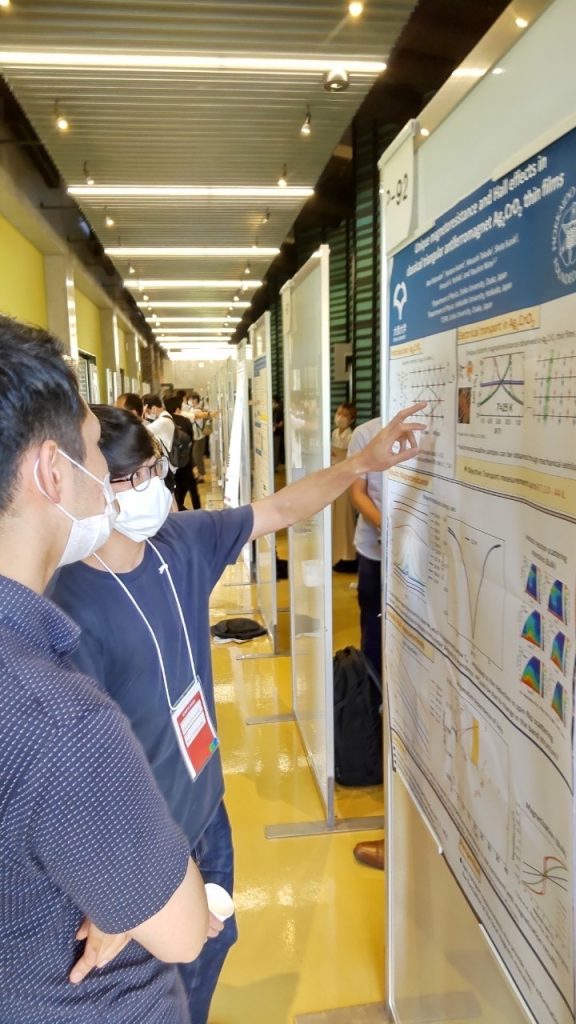

ICMFS-2022に参加しました

7月10日~15日の日程で、ICMFS-2022に参加しました。OIST(沖縄・恩納村)での会議ということで、皆さんとても楽しそうです!

量子ホール状態の動的伝導度の論文

産総研の荒川智紀博士を中心として行われた量子ホール状態の動的伝導度に関する論文がPhysical Review Letters誌に掲載されました。Physical Review Letters 129, 046801 (2022).

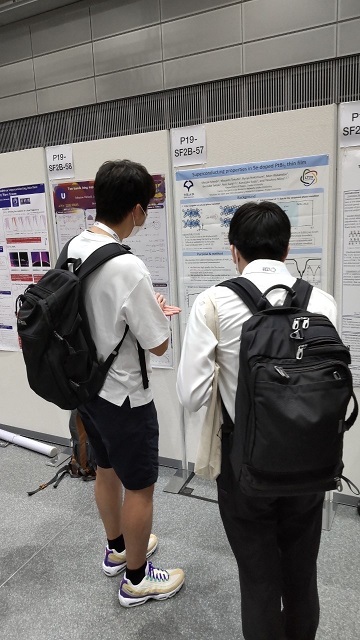

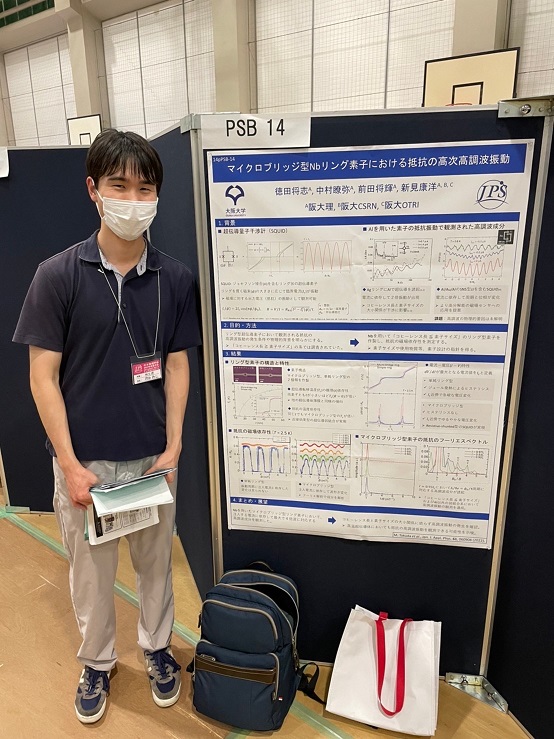

超伝導Nbリングで観測される高調波振動の論文

超伝導Nbを用いてマイクロブリッジ型のメゾスコピックリングを作製して、リングを貫く磁場を印加しながら、臨界電流付近で抵抗を測定したところ、高調波振動を観測しました。このような高調波振動は、コヒーレンス長の長いAlなどでは観測されていますが、コヒーレンス長の短いNbでは観測された例はありませんでした。この原理を利用した磁気センサへの応用も期待されます。Japanese Journal of Applied Physics 61, 060908 (2022).

日本物理学会学生優秀発表賞受賞!!(写真更新)

4月のお誕生日会

今年度から新しいイベントとして、その月のお誕生日のメンバーを祝うお誕生日会を開くことにしました。4月は第一弾です。4月生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます!!